LES RISQUES

MAJEURS DANS

LE TARN

Le département du Tarn compte approximativement 390 000 habitants dans 314 communes, pour une superficie totale de 5758 Km².

11 risques majeurs sont identifiés dans le département et sont classés en 3 catégories:

RISQUES NATURELS :

-

Risques inondations : 258 communes

-

Risques argiles : 314 communes

-

Risques mouvements de terrain : 20 communes

-

Risques incendies : 55 communes

-

Risques météorologique : 314 communes

RISQUES TECHNOLOGIQUES :

-

Risques industriels : 7 communes

-

Risques de transport de matières dangereuses : 134

-

Risques rupture de barrage : 97 communes

RISQUES PARTICULIERS :

-

Risques miniers : 7 communes

-

Risques radon : 103 communes

-

Risques sanitaires : 314 communes

LES RISQUES SE CUMULENT

La totalité des communes du Tarn est concernée, à des degrés divers, par la présence de risques majeurs. Les chiffres sont parlants : 100 % des communes sont exposées à au moins trois aléas naturels ou technologiques, ce qui démontre l’ampleur du défi en matière de prévention et de gestion de crise.

La majorité du territoire n’est pas seulement touchée par un seul danger : 74 % des communes cumulent entre 4 et 6 risques majeurs. Ce cumul complexifie considérablement l’élaboration des Plans Communaux de Sauvegarde (PCS) et la mise en œuvre des stratégies locales de sécurité civile. Certaines collectivités doivent anticiper un enchaînement possible de plusieurs crises, par exemple une inondation suivie d’un glissement de terrain, ou encore une tempête conjuguée à une coupure d’électricité (phénomène appelé mitigation du risque).

Parmi les risques recensés, l’inondation reste le plus fréquent : 82,16 % des communes du Tarn se trouvent en zone inondable. Ce chiffre rappelle l’importance d’une planification précise des plans d’évacuation, de l’information de la population via le DICRIM et de la préparation de centres d’accueil et de regroupement.

Certaines communes doivent par ailleurs gérer un niveau de cumul particulièrement élevé : le maximum recensé atteint 9 risques majeurs sur un même territoire (à cela s'ajoute le risque nucléaire). Cette réalité souligne la nécessité d’une culture du risque partagée, d’exercices réguliers et d’une articulation étroite entre les moyens communaux, intercommunaux et départementaux.

Enfin, le Tarn est également concerné par les risques technologiques et nucléaires. La commune la plus proche de la centrale nucléaire de Golfech se situe à seulement 57 km, tandis que la plus éloignée reste dans un rayon de 169 km. Même à cette distance, le risque nucléaire doit être intégré aux plans de sauvegarde, notamment à travers l’anticipation des consignes préfectorales et la diffusion d’informations claires à la population.

En résumé, le cumul des risques majeurs dans le Tarn confirme la nécessité pour chaque commune de disposer d’un PCS opérationnel, d’outils d’information adaptés comme le DICRIM, et d’une mobilisation active de la population et des réserves communales de sécurité civile.

DENSITE DE LA POPULATION (ENJEUX)

Le département du Tarn se caractérise par un profil principalement rural. En effet, 80 % des communes comptent moins de 500 habitants. Cette faible densité traduit une répartition très éclatée de la population sur le territoire, avec de nombreux villages disposant de moyens humains et techniques limités. Pour ces petites communes, la mise en œuvre d’une organisation efficace en matière de sécurité civile repose avant tout sur la mobilisation des élus locaux et, lorsque cela est possible, sur l’appui de quelques agents territoriaux. Or, dans bien des cas, ces ressources sont rares, ce qui renforce la nécessité de disposer d’outils comme le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) et le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM).

À l’opposé, les principaux enjeux humains se concentrent dans les grandes agglomérations du département : Albi, Castres, Mazamet, Lavaur, Carmaux, Saint-Sulpice, Rabastens, etc. Ces communes, qui regroupent une part importante de la population tarnaise, sont aussi celles où les risques sont les plus élevés en termes d’impacts potentiels. Leur exposition s’explique en grande partie par leur implantation historique à proximité des cours d’eau. Depuis des siècles, les rivières ont en effet constitué des axes essentiels pour le transport de marchandises, les échanges économiques et l’alimentation énergétique grâce à l’exploitation de la force motrice de l’eau.

Ce choix d’implantation, logique au regard de l’histoire et du développement économique, place aujourd’hui ces villes en zone de vulnérabilité. Elles sont particulièrement exposées aux inondations, aux risques liés à la rupture de barragesou encore à l’érosion des berges. La densité de la population et la concentration des infrastructures amplifient naturellement l’ampleur des conséquences possibles en cas de crise.

La carte de densité de population illustre donc un double constat :

-

une majorité de petites communes rurales, faiblement peuplées mais non exemptes de risques majeurs, nécessitant une organisation proportionnée et pragmatique ;

-

des grandes communes, mieux dotées en moyens humains et matériels, mais confrontées à des enjeux plus lourdsdu fait de leur concentration démographique et de leur localisation près des cours d’eau.

En somme, le Tarn illustre parfaitement la diversité des enjeux humains face aux risques majeurs : un territoire à la fois rural et urbain, où chaque commune doit adapter son organisation de sécurité civile à ses propres caractéristiques et à ses vulnérabilités spécifiques.

LE RISQUE INONDATION

256 COMMUNES - 383 288 HABITANTS

Le risque d’inondation est l’un des aléas les plus préoccupants et les plus récurrents dans le département du Tarn. Ces dernières années, plusieurs épisodes particulièrement violents ont frappé le territoire, notamment sur le secteur de Lautrec en 2025, confirmant la réalité et la gravité de cette menace pour les habitants et les élus locaux.

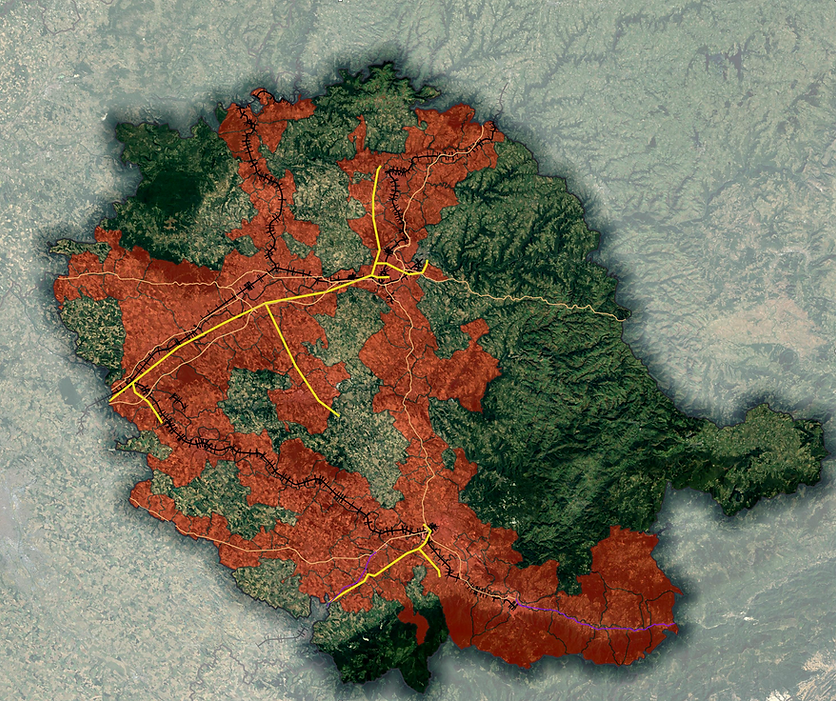

La cartographie illustre l’ampleur du phénomène : 256 communes sont concernées, soit près de 383 288 habitantspotentiellement exposés. En noir apparaissent les zones inondables, et plus la teinte vire au rouge, plus le nombre de bâtiments situés en zone inondable est important. Ces données rappellent que le Tarn fait partie des départements où la vigilance doit être permanente.

Les inondations ne touchent pas uniquement les habitations : elles impactent aussi les infrastructures routières et peuvent désorganiser rapidement la vie locale. Il est important de garder en tête qu’une hauteur d’eau de seulement 30 cm avec du courant peut suffire à emporter un véhicule. Ce simple chiffre illustre le danger réel auquel peuvent être confrontés les automobilistes et la nécessité de respecter scrupuleusement les consignes de sécurité en cas de crue.

À cela s’ajoute l’importance d’un entretien régulier des cours d’eau. Les embâcles, ces amas de branches et de débris, peuvent provoquer lors d’une montée des eaux des vagues à forte célérité, aggravant brutalement les effets de l’inondation et mettant en péril les zones en aval.

Cette cartographie et ces constats constituent des outils essentiels pour alimenter les Plans Communaux de Sauvegarde (PCS) et les Documents d’Information Communaux sur les Risques Majeurs (DICRIM). Ils permettent aux communes du Tarn de cibler les zones les plus vulnérables, de préparer des plans d’évacuation efficaces et de sensibiliser la population aux bons réflexes à adopter.

En intégrant ces enseignements dans leurs dispositifs de sécurité civile, les communes renforcent leur capacité de résilience face aux inondations, protégeant ainsi efficacement les habitants et leurs infrastructures.

LE RISQUE RUPTURE DE BARRAGE

95 COMMUNES - 202 350 HABITANTS

Le département du Tarn est directement concerné par le risque de rupture de barrage, un aléa rare mais aux conséquences potentiellement catastrophiques. La cartographie met en évidence les barrages classés en fonction de leur importance :

-

les barrages de classe A, dont la hauteur est supérieure à 20 mètres, clairement visibles et considérés comme les plus sensibles en termes d’impact ;

-

les barrages de classe B, de dimensions intermédiaires ;

-

ainsi que plusieurs autres ouvrages hydrauliques, de plus petite taille mais présentant néanmoins des enjeux locaux.

En cas de rupture, ces infrastructures peuvent générer une vague de submersion à très forte cinétique, c’est-à-dire une masse d’eau se déplaçant à grande vitesse et exerçant une puissance destructrice considérable sur son passage.

Dans le Tarn, 95 communes sont directement concernées par ce risque, représentant environ 202 350 habitants. Ces communes apparaissent en bleu sur la carte, ce qui souligne l’importance du phénomène à l’échelle départementale. Les conséquences potentielles incluent la destruction d’habitations, l’endommagement des infrastructures routières, la mise en danger immédiate de la population et une désorganisation rapide des services essentiels.

Au-delà des barrages situés dans le Tarn même, le département est également exposé à des ouvrages hydrauliques implantés dans les territoires voisins, notamment dans l’Aveyron, avec les barrages de Pont-de-Salars et de Pareloup. En cas de rupture, les ondes de submersion générées par ces ouvrages pourraient atteindre certaines communes tarnaises, ce qui renforce la nécessité d’une vigilance et d’une préparation inter-départementale.

La gestion de ce risque exige des mesures d’alerte robustes. Il est indispensable que la population concernée connaisse :

-

les signaux d’alerte spécifiques (sirènes, messages téléphoniques, applications dédiées, etc.) ;

-

les consignes de mise en sécurité à appliquer immédiatement, comme gagner les zones de refuge en hauteur ou rejoindre les points de rassemblement identifiés par les communes.

Dans certaines zones, les modélisations indiquent des hauteurs de vague particulièrement importantes, capables d’anéantir rapidement tout obstacle. L’impact humain, économique et environnemental serait alors considérable.

L’information préventive, à travers le DICRIM et les actions de sensibilisation des élus, est donc essentielle. Elle doit permettre à chaque habitant de comprendre la gravité de ce risque et de savoir comment réagir efficacement. L’intégration de ce scénario dans les Plans Communaux de Sauvegarde (PCS) est une garantie de réactivité et de protection des populations face à une éventuelle crise.

LE RISQUE TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES

132 COMMUNES - 311 102 HABITANTS

Le transport de matières dangereuses (TMD) représente un risque majeur pour le département du Tarn, compte tenu de la diversité des voies de circulation et de l’importance des flux. Selon les données disponibles, 132 communes sont directement concernées par ce risque, ce qui correspond à environ 311 102 habitants potentiellement exposés.

Le TMD peut se matérialiser de plusieurs façons :

-

par les axes routiers les plus fréquentés, notamment ceux traversant des zones densément peuplées ou sensibles ;

-

par les voies ferrées, qui constituent des itinéraires importants pour le transport de produits chimiques et pétroliers ;

-

par les canalisations de gaz enterrées, qui, bien que discrètes, représentent une source de danger en cas de rupture ou d’accident.

En réalité, l’ensemble du réseau routier est concerné. Même les communes éloignées des grands axes peuvent être exposées lors de livraisons locales : l’approvisionnement en carburant des stations-service, le transport de propane, ou encore le remplissage des cuves de fioul des particuliers génèrent quotidiennement des flux de matières dangereuses. Cette présence diffuse du risque explique pourquoi aucune commune ne peut se considérer totalement à l’abri.

Les conséquences d’un accident de TMD peuvent être particulièrement graves. Par exemple, l’explosion d’un camion-citerne chargé de produits inflammables peut générer une onde de chaleur et des projections destructrices dans un rayon pouvant atteindre 300 mètres. Un tel événement entraînerait des dégâts considérables pour les habitants, les infrastructures routières et l’environnement immédiat.

La prévention et la préparation passent par plusieurs leviers :

-

une identification précise des axes sensibles dans les Plans Communaux de Sauvegarde (PCS) ;

-

la formation des élus et des services communaux aux procédures d’alerte et de mise en sécurité ;

-

la sensibilisation de la population sur les consignes à appliquer en cas d’accident (évacuation, confinement, écoute des messages officiels).

Le TMD illustre parfaitement la notion de risque diffus : un danger invisible au quotidien, mais dont l’impact potentiel est considérable. Sa prise en compte dans les PCS et dans les Documents d’Information Communaux sur les Risques Majeurs (DICRIM) est donc essentielle afin de renforcer la résilience des communes tarnaises et de protéger efficacement leurs habitants.

7 COMMUNES - 83 689 HABITANTS

LE RISQUE INDUSTRIEL

Le département du Tarn est exposé au risque industriel, qui concerne directement plusieurs communes et peut avoir des conséquences graves pour la population et l’environnement. À minima, sept communes sont aujourd’hui identifiées comme directement concernées par la présence de sites classés Seveso, répartis en deux catégories :

-

les sites Seveso seuil haut, où les quantités de substances dangereuses stockées sont particulièrement importantes ;

-

et les sites Seveso seuil bas, où les volumes sont moindres mais restent néanmoins significatifs.

Ces installations présentent différents types de dangers selon la nature des produits : explosions, effets toxiques ou pollutions environnementales. Pour anticiper ces situations, chaque site Seveso dispose d’un Plan d’Opération Interne (POI), document réglementaire fixant les mesures à mettre en œuvre en cas d’incident et définissant les moyens humains et matériels à mobiliser.

En complément, le territoire compte également des ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement). Ces établissements, soumis à des autorisations préfectorales, n’ont pas l’obligation de mettre en place un POI. Néanmoins, ils peuvent représenter, à un niveau moindre, des sources de risque pour leur environnement proche. Il est donc essentiel de les identifier et de les prendre en compte dans les Plans Communaux de Sauvegarde (PCS), afin que les élus et la population soient conscients de leur existence et des mesures de vigilance à adopter.

La gestion du risque industriel implique donc une articulation entre plusieurs acteurs : les exploitants industriels, les services de l’État, les élus locaux et la population. Les habitants doivent être correctement informés des conduites à tenir :

-

évacuation vers des zones de refuge si nécessaire ;

-

ou, à l’inverse, confinement à domicile ou dans des bâtiments adaptés en cas de rejets toxiques.

Par ailleurs, des règles strictes d’urbanisme encadrent l’implantation de nouvelles habitations ou équipements à proximité des sites Seveso. Ces contraintes doivent être intégrées aux documents de planification locale.

Enfin, l’information préventive demeure indispensable. Les Documents d’Information Communaux sur les Risques Majeurs (DICRIM), les actions de sensibilisation et les systèmes d’alerte spécifiques permettent de renforcer la culture du risque industriel dans le Tarn. C’est par la mutualisation de l’information et la préparation collective que les communes peuvent assurer une réaction rapide et efficace en cas de crise.

LE RISQUE FEUX DE FORETS

Le risque feux de forêt est de plus en plus préoccupant dans le département du Tarn, en raison à la fois de son caractère forestier et de l’évolution rapide du changement climatique. Selon le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) rédigé par la préfecture, ce risque concerne actuellement 55 communes, regroupant environ 107 483 habitants.

Le Tarn est un territoire où la couverture forestière est importante. Cette richesse naturelle, qui constitue un atout paysager et économique, représente aussi un facteur de vulnérabilité en période de sécheresse et de fortes chaleurs. L’année 2022 a marqué un tournant : avec 340 départs de feux recensés, le département a connu en une seule année l’équivalent de près de cinq années cumulées de feux. Ce chiffre, largement relayé par la presse régionale, illustre l’accélération et la gravité de ce phénomène.

La cartographie permet d’illustrer concrètement cette menace :

-

les communes colorées en rouge correspondent à celles identifiées comme étant concernées par le risque feux de forêt ;

-

les points bleus indiquent les zones d’Obligation Légale de Débroussaillement (OLD), dispositif préventif majeur visant à limiter la propagation des incendies.

Les OLD sont aujourd’hui considérées comme la mesure la plus efficace pour réduire l’intensité et l’extension des incendies. Leur application relève de la responsabilité des propriétaires, mais aussi du maire, qui doit veiller à leur bonne mise en œuvre.

Les conséquences d’un incendie peuvent être multiples : destruction d’habitations, atteintes aux infrastructures, perturbation des réseaux (électriques, routiers, télécoms) et menaces directes pour les populations. Dans ce contexte, les Plans Communaux de Sauvegarde (PCS) doivent prévoir des procédures spécifiques pour l’alerte, l’évacuation et l’organisation de centres d’accueil en cas d’incendie majeur. Les Documents d’Information Communaux sur les Risques Majeurs (DICRIM) doivent, quant à eux, sensibiliser les habitants aux bons réflexes : signaler rapidement tout départ de feu, respecter les interdictions de brûlage, et adopter les comportements de sécurité en cas d’alerte.

Ainsi, le risque feux de forêt, longtemps perçu comme secondaire dans le Tarn, doit désormais être considéré comme un enjeu majeur de sécurité civile. Sa gestion passe par la combinaison d’une prévention efficace (OLD, information), d’une réactivité opérationnelle (PCS, SDIS, réserves communales) et d’une mobilisation collective de la population face à un phénomène en nette progression.

55 COMMUNES - 107 483 HABITANTS

103 COMMUNES - 140 922 HABITANTS

LE RISQUE RADON

Le radon constitue un risque sanitaire encore largement méconnu dans le département du Tarn. Selon les données disponibles, 103 communes sont classées comme concernées par ce phénomène, ce qui représente environ 140 922 habitants potentiellement exposés.

Le radon est un gaz naturel radioactif provenant de la désintégration de l’uranium présent dans certaines formations géologiques. Invisible, incolore et inodore, il peut pourtant s’accumuler à l’intérieur des habitations et bâtiments publics. Lorsque sa concentration atteint des niveaux élevés, il devient dangereux pour la santé. Le radon est aujourd’hui reconnu comme la deuxième cause de cancer du poumon en France, après le tabac.

Une caractéristique importante du radon est sa répartition hétérogène. Deux bâtiments voisins, voire deux pièces d’une même habitation, peuvent présenter des niveaux d’exposition très différents. Cette variabilité complique la perception du risque et souligne l’importance de mesurer précisément la concentration dans chaque logement ou bâtiment.

Face à ce danger, plusieurs solutions existent. Dans de nombreux cas, des mesures simples permettent de réduire efficacement l’exposition :

-

aérer régulièrement les pièces en ouvrant les fenêtres ;

-

ventiler correctement les sous-sols et pièces enterrées ;

-

reboucher les fissures dans les murs et planchers par lesquels le gaz peut s’infiltrer.

Dans les situations où les concentrations sont très élevées, des travaux plus lourds peuvent être nécessaires, comme l’installation de systèmes de ventilation mécanique ou la reprise des fondations pour limiter les infiltrations.

La prévention repose avant tout sur l’information et la sensibilisation de la population. Les habitants doivent savoir qu’il existe des dispositifs de mesure fiables, peu coûteux et facilement accessibles. Des campagnes de dépistage peuvent être menées par l’Agence Régionale de Santé (ARS), mais chaque citoyen peut également se procurer des capteurs de radon individuels. Placés dans le logement pendant une période déterminée, ils permettent d’évaluer la concentration et, si besoin, d’adopter les mesures correctives adaptées.

Intégrer ce risque dans les Plans Communaux de Sauvegarde (PCS) et dans les Documents d’Information Communaux sur les Risques Majeurs (DICRIM) est essentiel pour renforcer la culture du risque. Car si le radon est invisible et silencieux, ses conséquences sanitaires peuvent être graves. Une meilleure information préventive et la diffusion des bonnes pratiques sont donc indispensables pour protéger efficacement les habitants du Tarn.

20 COMMUNES - 120 602 HABITANTS

LE RISQUE D' EFFONDREMENT DES BERGES

Le département du Tarn est concerné par un risque de mouvement de terrain spécifique : l’effondrement des berges. Ce phénomène naturel, lié à l’érosion progressive des rives, touche principalement les communes situées le long de la rivière Tarn, en aval d’Albi. À ce jour, 20 communes sont directement identifiées dans un Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN), représentant environ 120 602 habitants.

L’effondrement des berges résulte d’une fragilité géologique et hydrologique. Au fil du temps, le courant du fleuve fragilise les sols, entraînant des affaissements ou des glissements localisés. Ce phénomène peut être accentué par des inondations ou par des crues importantes, qui accélèrent l’érosion et provoquent des ruptures soudaines de terrain.

L’impact d’un effondrement de berge peut être multiple :

-

menace directe pour les habitations et infrastructures situées en bord de rivière ;

-

fragilisation des routes, ponts et réseaux implantés à proximité ;

-

aggravation des conséquences d’autres aléas naturels, comme les inondations ou la rupture de barrages, qui augmentent la pression hydraulique sur les berges.

Il s’agit donc d’un risque cumulé, qui doit être intégré dans une approche globale de mitigation des risques.

Le PPRN définit des zonages réglementaires autour des secteurs exposés, avec des règles strictes en matière d’urbanisme et de construction. Ces prescriptions visent à limiter l’implantation de nouvelles habitations ou infrastructures dans les zones les plus vulnérables. Leur respect est essentiel pour éviter d’accroître l’exposition des populations.

Dans les Plans Communaux de Sauvegarde (PCS), le risque d’effondrement de berges doit être envisagé conjointement avec celui des crues et des inondations. L’information préventive auprès des habitants est également un levier majeur : signaler les fissures, éviter les aménagements lourds sur les berges fragiles, et connaître les conduites à tenir en cas de mouvements de terrain.

Ainsi, l’effondrement des berges, souvent perçu comme un phénomène lent et naturel, doit être reconnu comme un risque majeur à part entière dans le Tarn. Sa prise en compte dans les documents de planification et de sauvegarde permet de réduire les vulnérabilités et de protéger durablement les habitants riverains de la rivière Tarn.

7 COMMUNES - 20 131 HABITANTS

LE RISQUE MINIER

Le département du Tarn est marqué par un héritage industriel fort, lié à l’exploitation du charbon. Cet historique laisse aujourd’hui place à un risque minier, qui concerne directement sept communes, représentant environ 20 131 habitants. Ce risque se concentre essentiellement dans le bassin carmausin, autour de la ville de Carmaux, en raison de plusieurs siècles d’extraction intensive.

Pendant des décennies, voire plusieurs siècles, le charbon a été extrait du sous-sol tarnais par l’intermédiaire de puits et de galeries souterraines. Ces excavations, parfois très profondes, ont permis le développement économique de la région, mais elles constituent aujourd’hui un facteur de vulnérabilité. Avec le temps, les vides miniers se dégradent : les galeries peuvent progressivement s’effondrer, entraînant la formation de cavités instables sous la surface.

Lorsque ces cavités atteignent un niveau critique, elles peuvent provoquer :

-

l’apparition de fontis (effondrements localisés en surface),

-

la déformation des sols, fragilisant les fondations des habitations,

-

des dommages aux infrastructures routières et aux réseaux enterrés,

-

voire des mouvements de terrain plus larges en cas de fragilisation étendue.

Ces phénomènes, parfois imprévisibles, constituent un risque majeur pour les populations concernées.

La prévention repose sur plusieurs leviers :

-

un recensement précis des anciens sites miniers et des zones instables ;

-

la réalisation d’études géotechniques avant tout projet de construction dans les zones identifiées à risque ;

-

l’intégration de ce risque dans les Plans Communaux de Sauvegarde (PCS) et dans les documents d’urbanisme afin d’adapter l’aménagement du territoire ;

-

l’information de la population, qui doit connaître les signes précurseurs possibles (fissures, affaissements, déformations inhabituelles du terrain).

Bien que limité à un nombre restreint de communes, le risque minier illustre l’importance de la mémoire industrielle dans la gestion des risques majeurs. Héritage du passé, il nécessite aujourd’hui une vigilance permanente et une organisation de sécurité civile adaptée pour protéger les habitants et les infrastructures.

L'ENSEMBLE DU DEPARTEMENT - 397 934 HABITANTS

LE RISQUE RETRAIT ET GONFLEMENT DES ARGILES

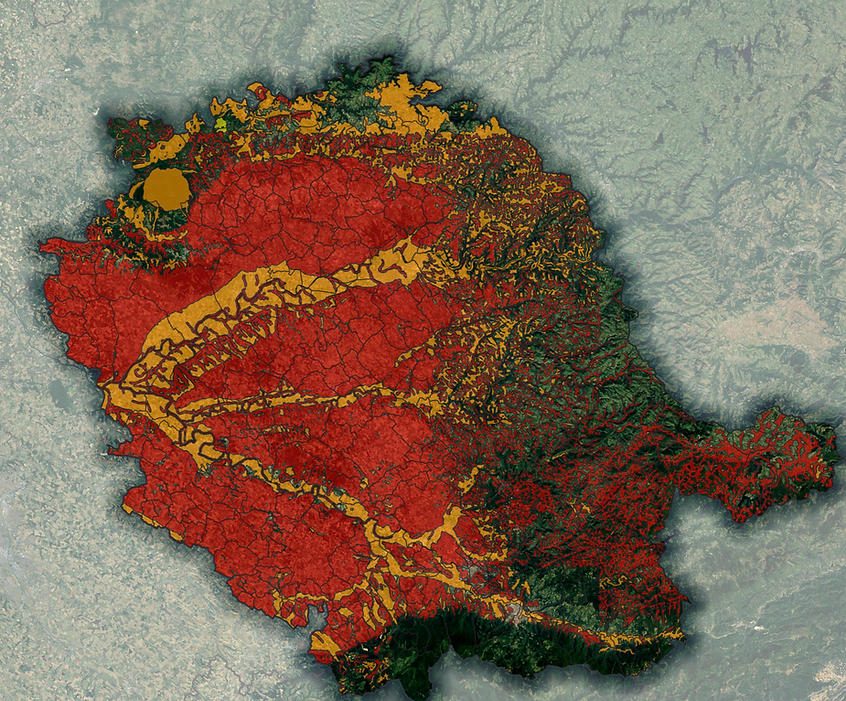

Le département du Tarn est concerné par le phénomène de retrait-gonflement des argiles (RGA), risqué pour le bâti et les infrastructures. La cartographie identifie les zones exposées : en rouge les secteurs à fort aléa, en orange les aléas moyens. Même les communes moins touchées, notamment à l’est et au sud du département, peuvent comporter des parcelles sensibles.

Ce phénomène est lié aux variations d’humidité : en période de sécheresse, l’argile se rétracte, puis se gonfle à nouveau lors des réhydratations. Ces cycles provoquent des contraintes sur les sols et entraînent des fissures importantes sur les bâtiments, parfois lourdes de conséquences pour les habitants.

Le Tarn fait partie des départements français les plus touchés par ce risque en termes d’impact financier, du fait du nombre de sinistres récurrents. Le coût national est estimé à plusieurs milliards d’euros pour les assurances, et la tendance va croissant avec l’augmentation des épisodes de sécheresse liés au dérèglement climatique.

La gestion du RGA implique un rôle central des municipalités. Lorsqu’un habitant constate des fissures ou dommages imputables à ce phénomène, il doit les signaler à la fois à son assureur et à la mairie. Le maire, en tant qu’autorité locale, centralise les demandes et transmet un dossier de reconnaissance de catastrophe naturelle (CatNat) à la préfecture.

Si la demande est validée, un arrêté interministériel est publié au Journal officiel. C’est cette reconnaissance officielle qui déclenche la prise en charge financière des dommages par les assurances, dans le cadre de la garantie CatNat. Les sinistrés disposent alors d’un délai de 30 jours pour confirmer leur déclaration auprès de leur assurance.

Le Plan de Prévention des Risques (PPR) et le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) doivent intégrer ce phénomène, en fixant des prescriptions constructives (fondations renforcées, études de sol, drainage). Le DICRIM doit quant à lui informer la population des bons réflexes, notamment le signalement précoce des fissures et l’importance de la procédure CatNat.

Ainsi, le RGA, souvent invisible dans son déclenchement, constitue un risque majeur aux conséquences financières et sociales lourdes. Sa gestion repose sur une bonne articulation entre habitants, maires, préfecture et assurances.

L'ENSEMBLE DU DEPARTEMENT - 397 934 HABITANTS

LE RISQUE SANITAIRE

Le risque sanitaire concerne l’ensemble du département du Tarn : les 314 communes et leurs 397 934 habitants sont potentiellement exposés. Ce risque, qui englobe aussi bien les pandémies humaines que les épidémies animales (épizooties) ou les pollutions environnementales, doit être pleinement intégré dans les Plans Communaux de Sauvegarde (PCS).

L’expérience récente du Covid-19 a démontré la nécessité d’une préparation accrue. Les communes doivent être en mesure d’organiser la continuité des services essentiels, de soutenir la population la plus vulnérable et, le cas échéant, de mettre en place des dispositifs spécifiques comme des centres de distribution (alimentaire, matériel de protection, médicaments). Le PCS doit également prévoir une remontée rapide d’informations vers les autorités sanitaires compétentes, en particulier la préfecture et l’Agence Régionale de Santé (ARS).

Plusieurs types de risques sanitaires sont suivis dans le Tarn :

-

les pandémies grippales ou d’autres virus respiratoires, aux effets rapides sur les populations fragiles ;

-

les maladies émergentes ou importées, comme la dengue, le chikungunya ou le virus Zika, dont la présence est favorisée par la prolifération du moustique-tigre, désormais implanté en Occitanie ;

-

les épizooties, maladies touchant les animaux (ex. influenza aviaire, fièvre catarrhale ovine), qui peuvent avoir des conséquences économiques et sanitaires fortes ;

-

les maladies hautement contagieuses comme Ebola, suivies au niveau national par le ministère de la Santé et l’OMS, bien que le risque d’introduction reste faible ;

-

la pollution de l’air, qui peut aggraver les maladies respiratoires chroniques et fragiliser une partie de la population.

Le risque sanitaire met aussi en évidence la question des espèces invasives. Le moustique-tigre (Aedes albopictus), déjà implanté dans le Tarn, constitue un vecteur de maladies tropicales. Sa progression nécessite des campagnes de prévention et une vigilance accrue au niveau communal.

La réponse communale face à une crise sanitaire s’appuie sur :

-

l’information claire de la population (gestes de prévention, consignes sanitaires) ;

-

la coordination avec l’ARS et la préfecture pour diffuser les messages officiels et gérer les ressources ;

-

la mise en place d’organisations locales adaptées (distribution de masques, gel, alimentation, soutien aux personnes isolées).

En somme, le risque sanitaire, longtemps perçu comme lointain, doit aujourd’hui être considéré comme une réalité immédiate dans le Tarn. Son intégration dans les PCS et les DICRIM est essentielle pour renforcer la résilience des habitants face à des crises sanitaires de nature diverse.

L'ENSEMBLE DU DEPARTEMENT - 397 934 HABITANTS

LE RISQUE MÉTÉOROLOGIQUE

Le risque météorologique concerne l’intégralité du département du Tarn et l’ensemble de ses 314 communes. Les phénomènes climatiques y sont divers et variés, et leur intensité tend à augmenter avec les évolutions liées au dérèglement climatique. Trois grandes familles d’aléas se distinguent : les tempêtes et orages violents, les vagues de chaleur et le grand froid.

-

Tempêtes et orages violents

Les tempêtes et épisodes venteux peuvent entraîner des dégâts considérables : déracinement d’arbres, toitures arrachées, effondrement d’infrastructures. Ces phénomènes impactent directement les réseaux de communication, d’électricité et parfois d’eau potable. Le Tarn connaît de plus en plus souvent des événements très localisés mais d’une violence extrême. Ainsi, d’une commune à l’autre, l’impact peut varier fortement, comme l’ont montré plusieurs épisodes récents dans le sud du département aux abords de Mazamet, mais aussi du côté de Rabastens ou du Lautrecois. Ces événements mettent en lumière la difficulté d’anticiper des phénomènes très localisés malgré les alertes de Météo-France ou de la préfecture.

-

Vagues de chaleur

Le Tarn est régulièrement frappé par des épisodes caniculaires. Ces vagues de chaleur constituent un risque sanitaire majeur, touchant particulièrement les personnes vulnérables : personnes âgées, jeunes enfants, malades chroniques. La préfecture active régulièrement des dispositifs spécifiques et demande aux mairies d’intégrer ce risque dans leurs Plans Communaux de Sauvegarde (PCS). La mise en place de registres communaux des personnes vulnérables, de cellules de veille et de centres rafraîchis fait partie des mesures possibles pour réduire la vulnérabilité de la population.

-

Grand froid

Le grand froid est un risque météorologique qui tend aujourd’hui à devenir moins prégnant dans le département du Tarn, en raison du réchauffement climatique. Toutefois, il demeure bien réel et ne doit pas être négligé. Par le passé, plusieurs épisodes ont marqué le territoire : la vague de froid de 1956 a fortement touché les populations et l’agriculture, et d’autres hivers rigoureux dans les années 1980 ont nécessité la mise en place de moyens spécifiques pour venir en aide aux habitants ainsi qu'au bétail. Ces épisodes ont provoqué des isolements de communes rurales, des difficultés d’approvisionnement et des coupures de réseaux.

Aujourd’hui, même si la fréquence et l’intensité de ces événements diminuent, ils restent possibles et doivent être intégrés dans les PCS, avec des dispositifs adaptés (plans de circulation en cas de neige, attention portée aux populations vulnérables et aux exploitations agricoles).

Un risque croissant et multiforme

En résumé, le risque météorologique dans le Tarn illustre la multiplication et l’intensification des phénomènes climatiques (tempêtes, orages, vagues de chaleur), tout en rappelant que certains aléas moins fréquents, comme le grand froid, continuent d’exister. Leur gestion impose une organisation communale solide et réactive, appuyée sur les PCS, l’information préventive (DICRIM) et la coordination étroite avec les services de l’État et de secours.